(一財)社会開発研究センター理事長 松岡斉

取組の背景・課題

日本の近年(2024年度)の食料自給率は38%(カロリーベース)、エネルギー自給率は12.6%であり、主要7か国においても最低水準です。

国家や地域のレジリエンス(耐久力・回復力)の中核は「食・水・エネルギー」です。しかし、食料やエネルギーの多くを海外に依存している現状では、ロシアによるウクライナ侵攻や中東をめぐる混乱に伴う食料・エネルギー価格の高騰など、国際情勢の影響を大きく受けることになります。今まさに、食料・エネルギー安全保障の強化が日本の喫緊の課題と言えます。

ファンダメンタルズ強化へ原点回帰を

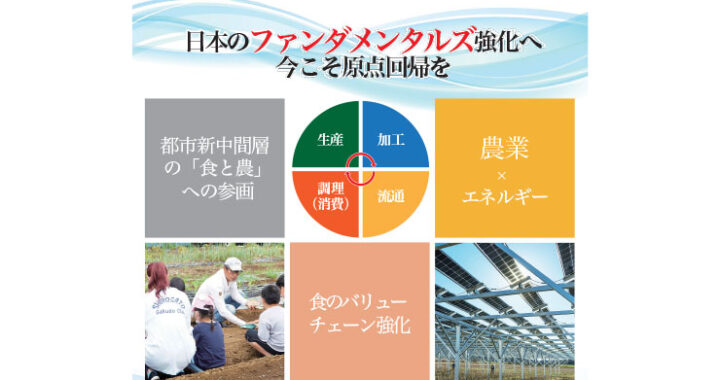

戦後の日本は「豊かさ」を追い求めて経済による復興・成長を遂げてきました。しかし、3.11やコロナ禍を経て、レジリエンスの重要性の教訓を得た日本は、「国民の安全と安定のための産業創生」へと原点回帰すべく、「食と農」や「エネルギー」などのファンダメンタルズ(自給率等の基礎的条件)強化に取組む必要があります。

都市型農業創生推進機構の設立

日本の食料自給率の低さは上述のとおりですが、近年、大都市圏の脆弱さは深刻です。千葉県こそ24%を保っていますが、東京都は0%、大阪府は1%、神奈川県は2%となっています。このため、当センターと研究・調査協力などで関係の深い(一財)日本総合研究所が事務局となり、都市部や都市近郊における都市型農業を推進することを目的に、2023年10月「都市型農業創生推進機構」を設立しました。

「食と農」の取組は生産のみに限りません。加工、流通、調理(消費)までを含めた「食のバリューチェーン」を強化し、付加価値を高めるための取組を推進することが肝要です。

都市新中間層の「食と農」への参画

世界の中でも日本の高齢化は際立っています。また、日本の人口は2008年の1億2,809万人でピークアウトしましたが、人口が1億人を割ると推計される2056年では、1億人を突破した1966年とはその人口構造が大きく異なります。

産業と人口を大都市圏に集中させたことで、総人口に占める首都圏(1都3県)の比重は増え続けてきました。国道16号線沿いに建設されてきた団地、ニュータウン、マンション群に住む「都市新中間層」の高齢化が今、急速に進んでいます。

こうした高齢者を日本のポテンシャルと捉え、「支えられる側」から、「支える側」となるパラダイム転換が必要です。すなわち、都市新中間層が「食べ物は買って食べるもの」という認識から脱却し、「食と農(食のバリューチェーン)」へ参画することが重要です。

農業×エネルギーの視点(農業に比重)

都市型農業の推進において、農業所得の確保など事業性のハードルが高いため、農業に比重を置きつつそれをクリアする付加価値の高い取組として「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」の事業性に着目し、取組を推進中です。

ソーラーシェアリングは、農業と再生可能エネルギーの創出を組み合わせた事例であり、主に以下の効果が期待されています。

- 〇農業のダブルインカム化(農業収入・売電収入)による「農業経営の安定化」を実現

- 〇エネルギーの地産地消による自給率向上と2050年ゼロエミッション達成への寄与

- 〇地域で資金を循環させることで雇用の創出、所得向上、投資の振興

- 〇地域金融機関に対し優良な投資機会を提供

などを通じて、まずは首都圏における都市型農業の成功事例を複数展開し、これらを全国へ横展開することで、地域の活性化(地方及び産業創生)を実現する取組です。

都市型農業の取組事例

当該機構がスタートして2年が経過し、会員企業等の連携により、千葉県(匝瑳市、佐倉市)、横浜市などで取組事例が進みつつあります。先月(10月)開催された第9回全体会議では、会員同士で連携し、有機さつまいもを原料に市場拡大が見込まれる「グミ」を商品化し、食のバリューチェーンの強化(コラボ商品の創出)を見据え、来夏に上市される、との取組紹介が報告されました。

また、会員が保有する新技術による農資材(生分解性バイオポリマー製マルチシート)を試行した高齢者・障碍者の就農支援(作業工程の軽減)に資する農福連携事業も「横浜モデル」として進展中です。

当センターの情報発信の強化

都市型農業創生推進機構の取組は、当センターとして一般財団法人移行後の中心的な調査研究テーマとして実施してきた「植物工場」とも親和性が高く、今後の付加価値の高い「食と農」の振興とともに、サステナブルな農業経営の安定に寄与することが期待されるため、センターとしても本取組との連携は有益な活動と受け止めています。

当該機構は定期的に全体会議を開催しており、当センターとしても会議運営に積極的に協力し、有用な取組内容について本通信を通じて定期的に情報発信することは、この分野の調査研究テーマの拡充等にも資する対応と考えています。

<参考>